Deutschland im Europäischen Forschungsraum

Den "Binnenmarkt für Wissen" für Forschende europaweit zu stärken ist die Zielsetzung für die gemeinsame Gestaltung des Europäischen Forschungsraums.

Mopic / stock.adobe.com

Den "Binnenmarkt für Wissen" für Forschende europaweit zu stärken ist die Zielsetzung für die gemeinsame Gestaltung des Europäischen Forschungsraums.

Mopic / stock.adobe.com

Wie kann die europaweite Zusammenarbeit für Forschende erleichtert werden? Welche Rahmenbedingungen stärken den Wissenschaftsstandort Europa angesichts des globalen und gesellschaftlichen Wandels? Deutsche Akteure aus Politik und Wissenschaft setzen sich mit diesen Fragen auseinander und gestalten den Europäischen Forschungsraum (EFR) aktiv mit.

Als "Binnenmarkt für Wissen" der EU bietet der EFR einen Raum, in dem sich Forschende europaweit vernetzen und zusammenarbeiten. So werden Know-how und Ressourcen in Forschung und Innovation gebündelt, um Wissen gemeinsam effizienter zu erarbeiten. Ziel ist es, Lösungen für die vielfältigen gesellschaftlichen Herausforderungen zu finden - zum Beispiel gegen den Klimawandel, für eine nachhaltige Energieversorgung oder für Ernährungssicherheit. Das EU Rahmenprogramm für Forschung und Innovation, Horizont Europa (2021-2027) , stellt hier vielfältige Fördermöglichkeiten bereit.

Über die konkrete Forschungszusammenarbeit hinaus soll der EFR als "Binnenmarkt für Wissen" attraktive Rahmenbedingungen für die Arbeit der derzeit mehr als 2,8 Millionen Forschenden in der EU bieten. Der Austausch zu den Bedarfen der Wissenschaft, Forschung und Innovation für die Zusammenarbeit im EFR wird daher auch auf nationaler Ebene kontinuierlich vorangetrieben. Ende 2022 hat der DLR Projektträger im Auftrag des damaligen BMBF eine Online-Umfrage zu den Prioritäten der deutschen Forschungscommunity für den EFR durchgeführt. Die Daten können zu Forschungszwecken frei heruntergeladen und ausgewertet werden.

Der Europäische Forschungsraum (EFR) ist der "Binnenmarkt des Wissens" in Europa. Er ermöglicht den freien Austausch von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Technologien und die Freizügigkeit für Forschende. Zukunftssicherheit für die Forschungssysteme in den Mitgliedstaaten, das Bündeln von Ressourcen und kohärente Rahmenbedingungen für Forschende in Europa sind die Zielsetzungen des EFR. Den EFR umzusetzen und zu gestalten ist die gemeinsame Aufgabe von EU und Mitgliedstaaten (Artikel 179 AEUV). Ein wichtiges Instrument für die Umsetzung des EFR ist das EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation, Horizont Europa (Artikel 180 AEUV). Über die EU-Rahmenprogramme hinaus finanzieren die Mitgliedstaaten und Regionen mehr als 90 Prozent der Mittel für Forschung und Innovation in Europa. So werden die Rahmenbedingungen für Forschung in Europa und die Weichenstellung für das Erreichen von EU-weiten Zielen gestärkt, um langfristig fit für den weltweiten Wettbewerb zu sein.

Pakt für Forschung und Innovation in Europa

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hat 2020 eine Neuausrichtung des Europäischen Forschungsraums (EFR) angestoßen. Neue Basis der Zusammenarbeit ist der Europäische Pakt für Forschung und Innovation. Der EU Pakt wurde 2021 verabschiedet und hat eine Laufzeit von 10 Jahren. Die Umsetzung des EU Paktes erfolgt durch die sogenannten ERA Policy Agenden mit jeweils ca. 3-jähriger Laufzeit.

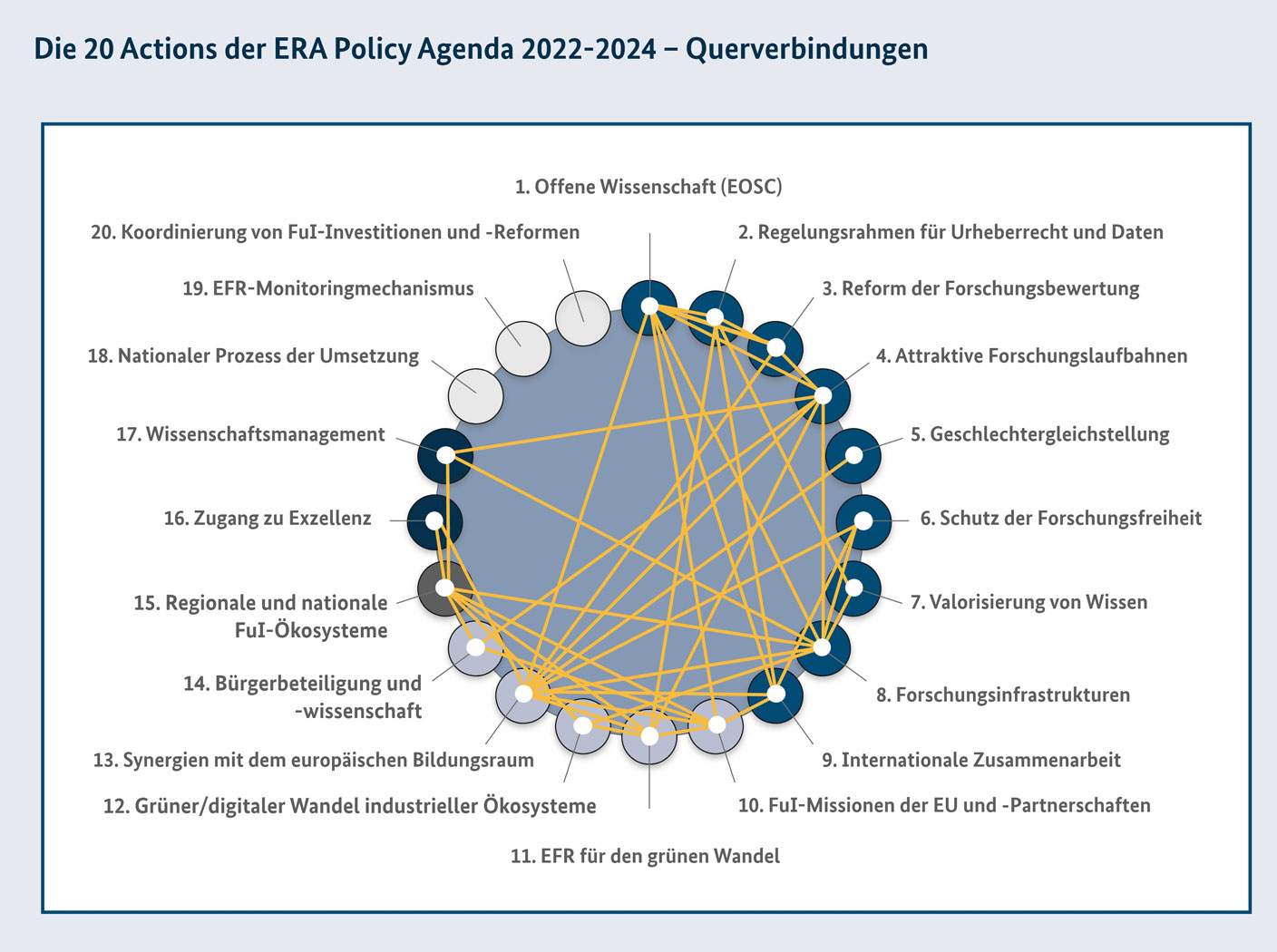

Die ERA Policy Agenda 2022-2024 setzte für die europäische Zusammenarbeit in Forschung und Innovation mit 20 konkrete Aktionen wichtige Impulse. So wurden beispielsweise Open Science, Forscherkarrieren, Chancengerechtigkeit, Wissenschaftsfreiheit, internationale Zusammenarbeit, Wissensvalorisierung oder Bürgerwissenschaften im EFR gemeinsam vorangetrieben. Die ERA Policy Agenda 2025–2027 setzt den Fokus der europaweiten Zusammenarbeit weiterhin auf viele dieser Themen. Zudem hat sie neue, strategisch relevante Schwerpunkte aufgenommen, um Forschung und Innovation für künftige Herausforderungen resilient und zukunftsgerichtet aufzustellen. Die neuen Themen der ERA Policy Agenda 2025-2027 umfassen zum Beispiel Künstliche Intelligenz in der Wissenschaft, Vertrauen in die Wissenschaft, Forschungssicherheit und wissenschaftsbasierte Politikberatung.

Zur Umsetzung der Prioritäten des EFR trägt Horizont Europa durch seine thematischen Programmbereiche bei. Erstmals seit dem sechsten EU-Forschungsrahmenprogramm unterstützt Horizont Europa strukturelle Reformen im EFR wieder mit einem eigenen Programmteil: "Erhöhung der Beteiligung und Stärkung des Europäischen Forschungsraums".

Die europäische Forschungsexzellenz wird maßgeblich von Forschenden sowie Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern getragen. Der EFR soll ihnen attraktive Karrierechancen und Arbeitsbedingungen bieten – in der Wissenschaft, aber auch in der Wirtschaft und darüber hinaus. Dazu gehören zum Beispiel Forschungs- und Technologieinfrastrukturen von Weltniveau, die Umsetzung von offener Wissenschaft und die Gleichstellung der Geschlechter. Synergien zwischen dem europäischen Forschungs- und dem europäischen Bildungsraum gilt es zu nutzen. Auch die internationale Zusammenarbeit mit Partnern weltweit ist ein wichtiger Baustein des Europäischen Forschungsraums.

Europas Wirtschaft und Gesellschaft stehen vor den Herausforderungen der grünen und digitalen Transformation. Die EU und die Mitgliedstaaten streben deshalb mehr Investitionen von Unternehmen in Forschung und Entwicklung, sowie die Förderung innovativer kleiner und mittlerer Unternehmen an. Im Zusammenspiel von EFR-Maßnahmen und Maßnahmen der EU-Innovationsstrategie soll die Wissenszirkulation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft in lokalen und regionalen Innovationsökosystemen gefördert werden. Dazu gehört auch eine bessere Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern an den Forschungs- und Innovationsprozessen.

Nach wie vor besteht ein deutliches Nordwest-Südostgefälle bezüglich der Forschungs- und Innovationsleistung in der EU. Daher wird europaweit ein ausgeglichenes Exzellenzniveau in Forschung und Innovation angestrebt. Der Austausch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern innerhalb der EU ("brain circulation") soll dabei allen zugutekommen, um langfristig und das Exzellenzniveau europaweit anzuheben. Hier braucht es eine strategische Weiterentwicklung von Forschungseinrichtungen und ihrem Wissensmanagement.

Nationale Investitionen in Forschung und Innovation sind die Grundlage für einen EFR. Der Investitionsrückstand gegenüber anderen Weltregionen soll aufgeholt werden. Um Europas Wettbewerbsfähigkeit in der Welt zu sichern, müssen nationale und regionale Forschungssysteme in der EU kohärent zusammenarbeiten. Dies ist insbesondere in Krisenzeiten essenziell. Dabei gilt es, nach dem Exzellenzprinzip zu investieren und Investitionen sinnvoll mit nationalen Reformen zu verknüpfen. Das Ziel, drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes der EU (EU-BIP) in Forschung und Entwicklung zu investieren, bleibt handlungsleitend.

Die 19 Themen der ERA Policy Agenda 2025–2027. Quelle: EU-Büro des BMFTR

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

Die 20 Actions der ERA Policy Agenda 2022-2024. Quelle: EU-Büro des BMFTR (nach Entwurf Wissenschaftsrat Schweden)

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

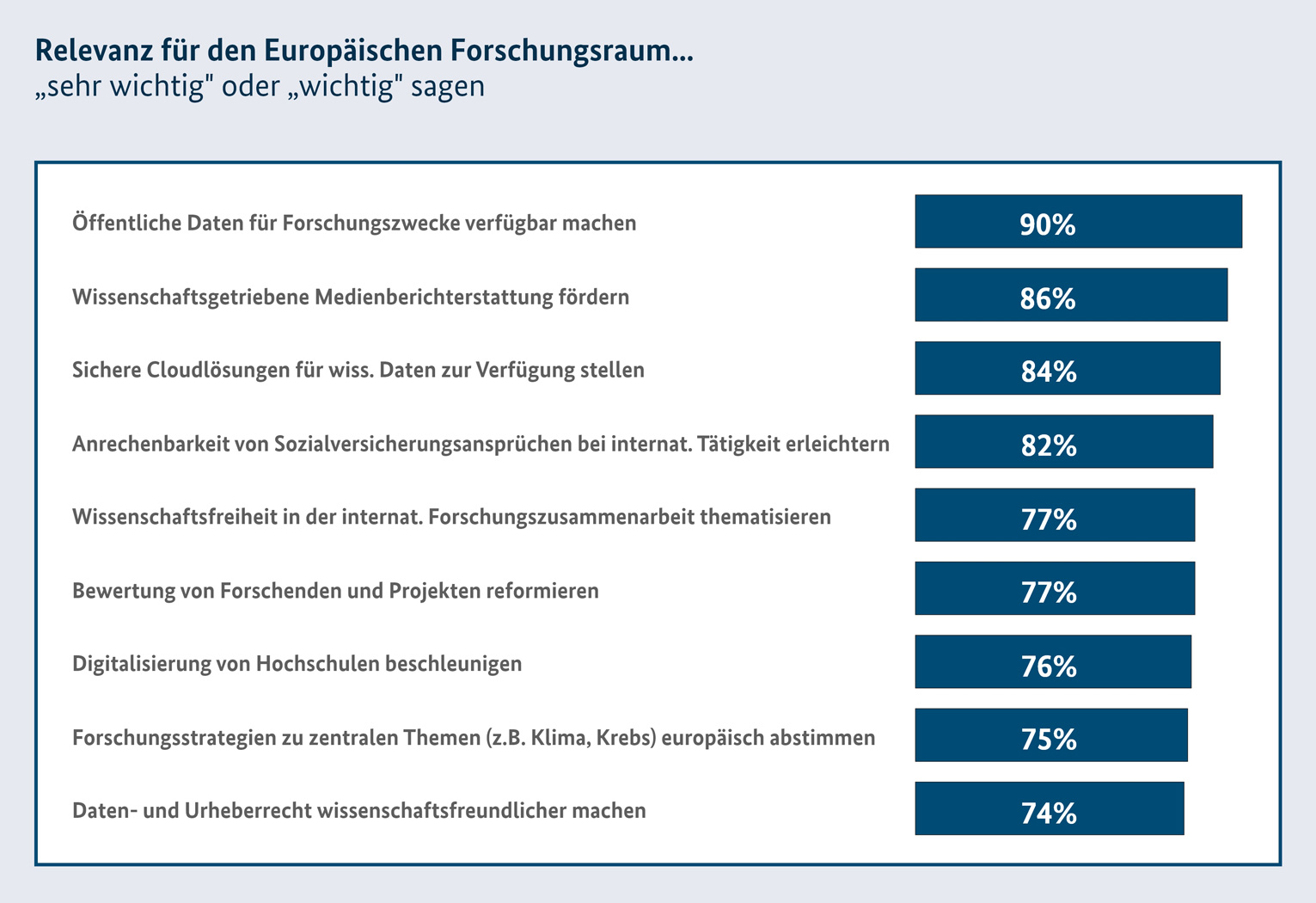

Europäische Zusammenarbeit ist unter den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Deutschland sehr gefragt! Die Ergebnisse einer Online-Umfrage des damaligen Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) waren für die Vorbereitung eines Nationalen Aktionsplans für den Europäischen Forschungsraum von Bedeutung, der am 15. November 2023 vom Bundeskabinett beschlossen wurde. Die Umfrageergebnisse unterstreichen die Bedeutung von europäischer Zusammenarbeit und Mobilität sowie der Digitalisierung. Der Aktionsplan für den Europäischen Forschungsraum soll die Umsetzung der neuen Prioritäten und der ERA Policy Agenden in Deutschland vorantreiben und einen neuen strategischen Rahmen für die deutsche EU Forschungs- und Innovationspolitik bilden.

Im Herbst 2022 lud das BMBF Forschende und Wissenschaftsmanagerinnen und Wissenschaftsmanager in Deutschland zur Teilnahme an der Online-Umfrage ein, um ihre Einschätzung zu den wichtigsten Aufgaben für den EFR auszudrücken. Das Ziel war es, die Bedarfe der deutschen Forschungscommunity zu verstehen und nachzuvollziehen, welche Maßnahmen und Aktivitäten der ERA Policy Agenda für den Arbeitsalltag in der Forschung und Innovation besonders relevant sind.

1.471 Forschende und Wissenschaftsmanagerinnen und Wissenschaftsmanager beteiligten sich an der Umfrage. Davon arbeiten rund 86 Prozent in Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Die Ergebnisse sind damit vor allem für den akademischen Bereich repräsentativ.

Die für den EFR angestoßenen Maßnahmen für die nächsten Jahre fanden hohe Zustimmung unter den Befragten. Die Top-Themen waren ein besserer Zugang zu Daten, der Abbau von Mobilitätshürden, die Stärkung einer wissenschaftsgetriebenen und faktenbasierten Medienberichterstattung, die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Medien, die Reform der Forschungsbewertung und die Gewährleistung der Wissenschaftsfreiheit.

Online-Umfrage zum Europäischen Forschungsraum 2022

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

Die Umfragedaten können unter dem DOI "10.60886/pt22_erasurvey" gefunden, heruntergeladen, zitiert und ausgewertet werden.

Um die Fortschritte bei der Umsetzung des Europäischen Forschungsraums zu erfassen, werden die ERA-Policy-Agenden seit 2023 durch einen umfangreichen Monitoring-Prozess begleitet. Die Wissenschaftseinrichtungen, die Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission stellen dafür die Datengrundlagen. Diese fließen in jährliche regelmäßig erscheinende Scoreboards/ Dashboards sowie in Berichte zur Umsetzung des EFR in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten ein. Im "Country Report Germany" wird der deutsche Beitrag zu einem gemeinsamen Europäischen Forschungsraum analysiert. Zur Gesamtentwicklung auf EU-Ebene berichtet der regelmäßig erscheinende "EU-level Report". Beide Berichte und die zugehörige Datengrundlage können nach Veröffentlichung auf der "ERA Policy Platform" abgerufen werden.

Die politische Steuerung des EFR erfolgt durch den Rat Wettbewerbsfähigkeit (Teil Forschung). Er definiert die Rahmenbedingungen und debattiert aktuelle forschungs- und innovationspolitische Fragen. Die Europäische Kommission legt als Grundlage für die Diskussionen im Rat Vorschläge für Regelungen und Initiativen zur weiteren Ausgestaltung des EFR vor.

Strategisch unterstützt werden der Rat, die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten seit mehr als 20 Jahren durch das European Research Area and Innovation Committee (ERAC). Als "politischer Kompass" diskutiert der ERAC neue Entwicklungen und spricht Handlungsempfehlungen aus. Mitglieder des ERAC sind die Europäische Kommission und alle Mitgliedstaaten der EU, der Vorsitz wird zwischen der Europäischen Kommission (Generaldirektion Forschung und Innovation) und den Mitgliedstaaten geteilt. Die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung im ERAC sind hochrangige Beamtinnen und Beamte der Bundesministerien für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) sowie für Wirtschaft und Energie (BMWE). Eine Vertreterin beziehungsweise ein Vertreter der Länder nimmt beobachtend an den Sitzungen teil.

Die Einführung der ERA Policy Agenden erfordert eine verstärkte Zusammenarbeit im Sinne der "Co-Creation" von Europäischer Kommission, Mitgliedstaaten, Regionen und Stakeholderorganisationen aus der Wissenschaft. Als "Motor des Europäischen Forschungsraums" treibt daher das Ende 2021 gegründete ERA Forum die Umsetzung der ERA Policy Agenden voran. Das ERA Forum bietet eine Plattform für die gemeinsame Ausarbeitung, Koordination und Umsetzung von EFR-Initiativen.