Geschlossene Ausschreibungen

Hier finden Sie im Kurzüberblick die Maßnahmen des Arbeitsprogramms 2023–2025, die bereits beendet wurden.

piyapong01 / stock.adobe.com

Hier finden Sie im Kurzüberblick die Maßnahmen des Arbeitsprogramms 2023–2025, die bereits beendet wurden.

piyapong01 / stock.adobe.com

Wir haben wir die Maßnahmen aus dem Arbeitsprogramm 2023-2025 zusammengefasst, die bereits beendet wurden. Wenn Sie Fragen zu diesen Ausschreibungen oder zur Bewertung ihres Antrags haben, wenden Sie sich bitte an die NKS Widening.

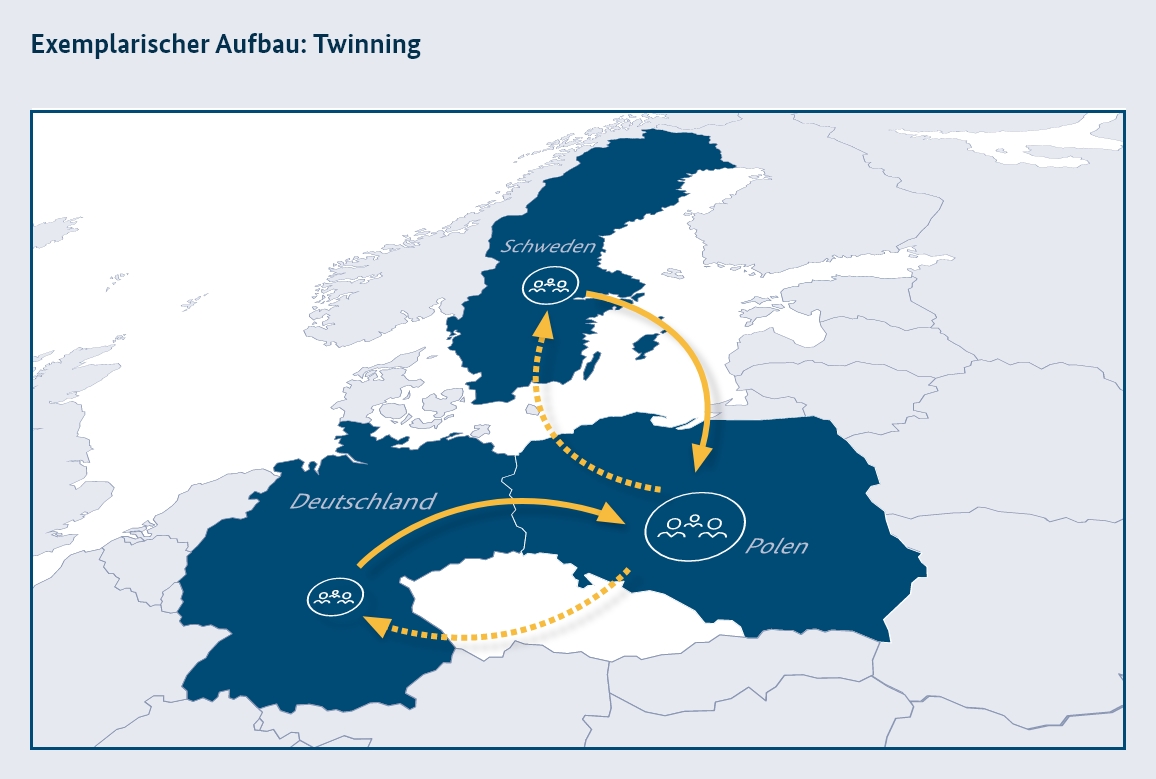

Die Calls "Twinning Bottom-Up" und "Twinning Green Deal" zielen darauf ab, die Vernetzungsaktivitäten zwischen den Forschungseinrichtungen der Widening-Länder und führenden Partnern auf EU-Ebene zu verbessern. Die beiden Calls unterscheiden sich darin, dass der Twinning-Green-Deal-Aufruf sich auf mindestens eine der in der europäischen Green-Deal-Strategie aufgeführten Maßnahmen beziehen muss. Mögliche Themen wären nachhaltiger Verkehr, Industrie, Energie, ökologische Effizienz von Gebäuden, Natur- und Gesundheitsschutz sowie Förderung globaler Klimaschutzmaßnahmen. Jedes Konsortium muss mindestens eine Institution aus einem Widening-Land und mindestens zwei führende Forschungseinrichtungen aus zwei verschiedenen EU-Mitgliedstaaten oder assoziierten Ländern umfassen. Um die erwarteten Ergebnisse zu erzielen, können nur Einrichtungen in den Widening-Ländern das Projekt koordinieren. Gefördert werden Maßnahmen von Personalaustausch über kurzfristige Schulungen vor Ort oder über Internet bis hin zur Organisation gemeinsamer Aktivitäten (etwa Summer Schools oder Workshops).

Im Zuge des Antrags ist ein Arbeitspaket und Plan zu erstellen, in dem die wissenschaftlichen Ziele, Aufgaben und Rollen der Partner aufgeführt sind.

Exemplarischer Aufbau: Twinning

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

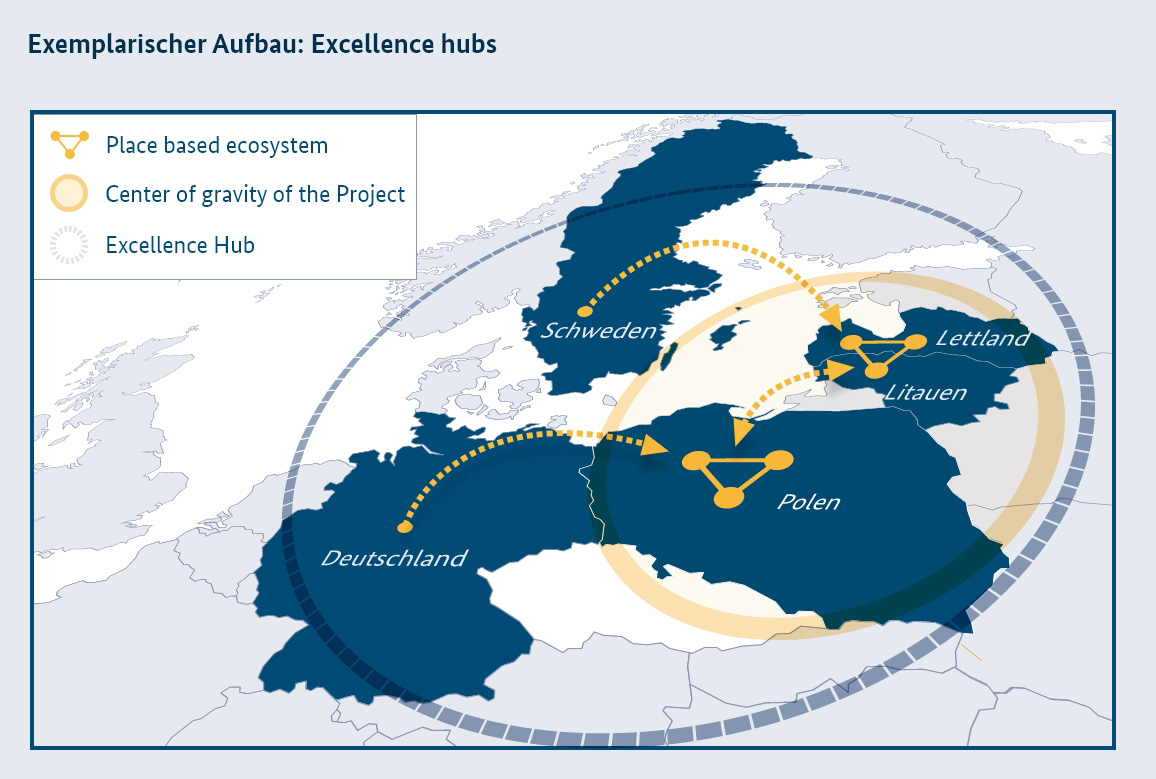

Ziel des "Excellence Hub" ist es, nachhaltige und ortsbezogene Innovationsökosysteme ("place based ecosystems") in den Widening-Ländern durch konkrete Aktionspläne und gemeinsame Forschungs- und Innovationsstrategien zu initiieren. Im Gegensatz zu den Teaming-Projekten, die sich auf einzelne Begünstigte konzentrieren, handelt es sich bei dem Excellence Hub um einen multiplen Kooperationsansatz. Innovations-Ökosysteme in einem spezifischen, territorialen, das heißt regionalen oder lokalen Kontext agieren hier gemeinsam und profitieren von geografisch engen Verbindungen zwischen Akteuren. Dabei handelt es sich um miteinander kooperierende Unternehmen, Forschungseinrichtungen, staatliche Stellen und gesellschaftliche Akteure. Gemeinsam verkörpern sie das "quadruple helix principle" und erhöhen das Niveau der Innovationsexzellenz in ihrem regionalen oder nationalen Gefüge.

Das neu entstehende Excellence Hub muss dabei mindestens aus zwei verschiedenen "place based ecosystems" entstehen, welche aus mindestens zwei unterschiedlichen Widening-Ländern stammen müssen. Weitere Partner sind teilnahmeberechtigt, wenn ein spezifischer Wissenstransfer stattfindet, der entscheidend für den Aufbau des Excellence Hubs in den Widening-Ländern ist.

• Letzte Einreichfrist: 7. März 2024 (zur Ausschreibung)

• Projektbudget: 2 bis 6 Millionen Euro

• Dauer: bis zu drei Jahre

• Deutsche Einrichtungen können als führende Partner in begründeten Fällen beteiligt werden.

Exemplarischer Aufbau: Excellence Hubs

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

Synergien zwischen Horizont Europa und den kohäsionspolitischen Programmen, insbesondere dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), sind wichtig für die Steigerung der F&I-Leistung und zur Verringerung der Innovationskluft in Europa. Häufig entstehen Synergien eher zufällig und ohne strategische Ambitionen. hier greift der Aufruf "Pathways to Synergies". In der Ausschreibung werden vorgelagerte Synergien ("upstream synergies") und nachgelagerte Synergien ("downstream synergies") unterschieden. "Upstream synergies" ebnet den Weg zu mehr erfolgreichen Horizont-Europa-Anträgen. Dies geschieht durch die Aktivitäten in den Bereichen Personalentwicklung, Internationalisierung oder durch bessere Sichtbarkeit. Dem gegenüber stehen die "downstream synergies". Hier steht die Valorisierung und Übernahme von Horizont-Ergebnissen im Mittelpunkt. Die Projektbeteiligten bereiten sich darauf vor, bereits erzielte Ergebnisse zu Projektanträgen im Bereich der Strukturförderung weiterzuentwickeln. Durch die Unterstützung von Synergien soll der Wissenstransfer zwischen den Partnern beschleunigt und die Technologiereife von Innovationen erhöht werden.

Mit der Einrichtung von EFR-Lehrstühlen werden Hochschulen oder Forschungseinrichtungen aus Widening-Ländern und -Regionen bei der Gewinnung von hochqualifiziertem Personal unterstützt. Das Instrument bietet außerdem eine attraktive Karriereoption, die die Abwanderung bereits etablierter Lehrstuhlinhaberinnen und -inhaber verhindern kann. Vorbild sind die ERC Advanced Grants. Die koordinierende Einrichtung bewirbt sich zusammen mit der oder dem interessierten Forschenden. Bedingung ist, dass es sich um eine herausragende Forscherpersönlichkeit handeln muss. Die Förderung erlaubt den Aufbau einer Forschungsgruppe rund um den neu einzurichtenden EFR-Lehrstuhl. Nicht mehr als die Hälfte der Teammitglieder darf zuvor in einer vertraglichen Beziehung zur koordinierenden Einrichtung gestanden haben.

Die Ausschreibung für "ERA Fellowships" ist direkt mit der Ausschreibung für Postdoktoranden im Marie-Skłodowska-Curie-Arbeitsprogramm (MSCA Postdoctoral Fellowships) verbunden. Um sich für ein ERA Fellowship zu bewerben, müssen die Forschenden in ihrem Antrag für ein Postdoctoral Fellowship der anschließenden Einreichung als "ERA Fellowship" zustimmen. Wenn der Antrag aufgrund fehlender Mittel nicht als MSC-Stipendium gefördert werden kann, erfolgt eine Förderung als "ERA Fellow". Voraussetzung für die Förderung ist eine herausragende Vita und ein Forschungsprojekt, das grenzüberschreitende Mobilität in ein Widening-Land erfordert.

Die Ausschreibung "ERA Talents" richtet sich Forschende, Innovatorinnen und Innovatoren sowie Wissenschaftsmanagerinnen und -manager, die sich für die Arbeit im außeruniversitären Bereich interessieren. In den geförderten Projekten geht es um den Erwerb von Wissen und Kompetenzen, die intersektoral angewendet werden können. Die Beschäftigungsfähigkeit und die Mobilität der Geförderten soll so erhöht werden. Wesentlicher Bestandteil der Maßnahme ist die Mobilität zwischen dem akademischen und dem nicht-akademischen Sektor, die durch Entsendungen zwischen den teilnehmenden Einrichtungen erreicht wird. Alle Projekte müssen von einer Einrichtung aus einem Widening-Land koordiniert werden.

"Hop-On" ermöglicht es Antragstellenden aus Widening-Ländern, sich an bereits geförderten Forschungs- und Innovationsprojekten (Research and Innovation Action, RIA) der Säule 2 und des EIC Pathfinder zu beteiligen, indem sie sich dem laufenden Projekt anschließen. Zu den Bedingungen zählt, dass das jeweilige Konsortium zustimmt und noch kein Widening-Partner beteiligt ist. Das bereits geförderte Projekt wird um ein relevantes Arbeitspaket für den neuen Partner ergänzt. Den Antrag stellt der Koordinator des laufenden Projekts. Er kann noch einmal 10 Prozent des Budgets für die zusätzlichen Aktivitäten als Koordinationspauschale für sich selbst beantragen.

Mit dieser Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahme unterstützt die EU den Heranführungsprozess der Beitrittskandidaten Albanien, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Kosovo, Moldau, Montenegro, Nord-Mazedonien, Serbien, Türkei und Ukraine an die EU. Insbesondere soll die Umsetzung regionalen Forschungs- und Innovationsstrategien und Bildungsstrategien unterstützt werden. Die Maßnahme knüpft ein laufendes Projekt zur Unterstützung der Westbalkanländer an (R&I POLICY making, implementation ANd Support in the WEsteRn BalkanS). Dieses Projekt soll zu einer "Policy Platform" für alle EU-Erweiterungskandidaten entwickelt werden.